|

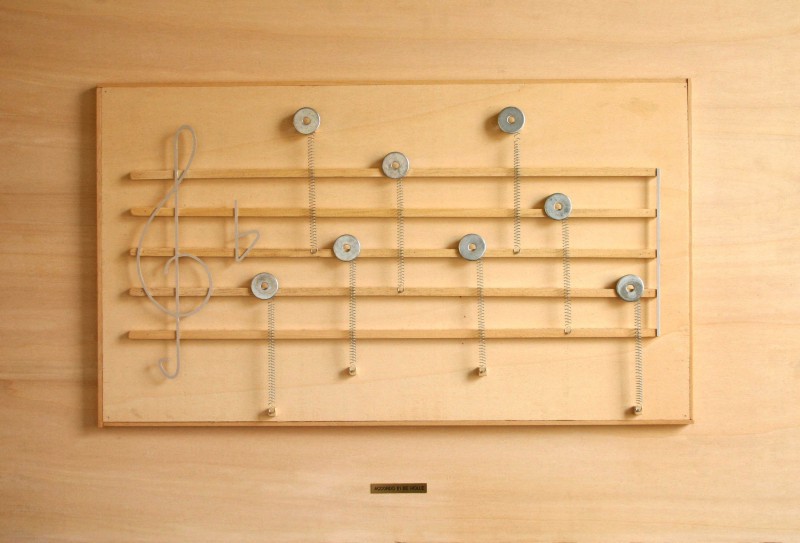

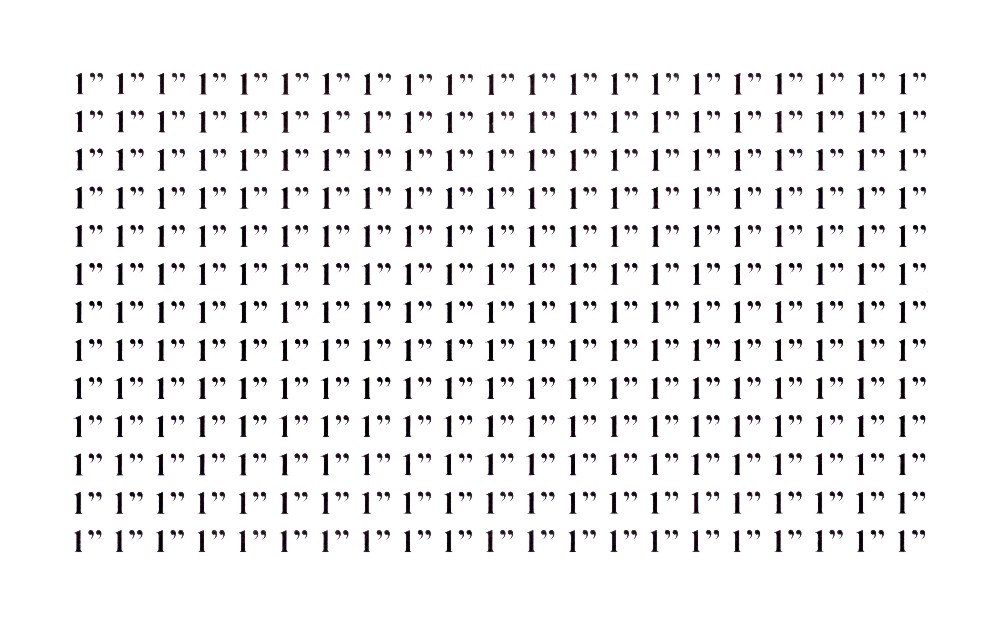

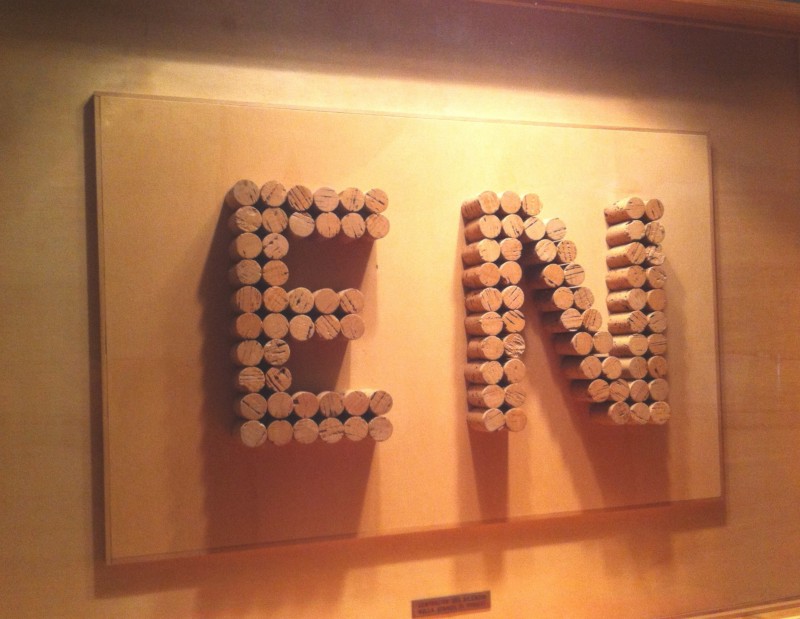

PAROLE FRA MUSICA E SILENZIO  Galleria Marcantoni via Manzoni, 21h - Pedaso (Fermo) 10-31 gennaio 2015 Catalogo a cura della Galleria Marcantoni testi critici di Ada De Pirro e Claudio Marcantoni Alcune opere in mostra:  ACCORDO IN BE MOLLE, 2003 chiave di sol, simbolo di be molle, molle e tondini metallici su tavoletta di legno cm70x100)  VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DI ASCOLTO DI 4’ 33’ DI JOHN CAGE (OMAGGIO A G.P. TORRICELLI), 2012 pannello con scritte cm70x100  OMAGGIO A RAVEL, 2005 spartiti su tela cm40x70  CENTRALITÀ DEL SILENZIO NELLA STANZA DI PROUST, 1990 sugheri su tavoletta di legno cm100xcm70 REBUS MUSICALE (6, 2, 7), 2014 chiave, calendarietto, colino da tè e lettere adesive cm60x40  CARTEGGIARE CALLIDO E ACCORTO, 1998 disco per carteggiare su tavoletta di legno cm 45x45 GEOMETRIA DEL SUONO, 1985 nastri di registrazione cm 45x44x4 ____________________________________  ____________________________________ Per vedere tutte le mie opere in mostra (pdf) cliccate qui. Per vedere il Catalogo digitale (ISSUU) della mostra cliccate qui. Per vedere il video che ho girato sulla mostra cliccate qui. _____________________________________

Ada De Pirro NOVITÀ IMMEDIATE

Sentono? Questa

zona di silenzio propone

Musica e relativi stati di quiete sono incarnati

da oggetti di vari materiali che a volte hanno a che fare con la produzione o

riproduzione di suoni, ma spesso no. È l'ironico assemblaggio degli oggetti - e

la relativa decontestualizzazione data anche dai titoli - che ci coglie di

sorpresa offrendo 'novità immediate' create dagli slittamenti di senso, calembour

e rovesciamenti a cui gli oggetti trasformati in parole sono coniugati. Il

mondo dei suoni è nel campo di interessi di Albani che, da non-musicista ma da fonopoeta, lo pratica da alcuni decenni

utilizzando, come dice Giovanni Fontana, «tecniche di déplacement ed effetti

sorpresa molto raffinati e godibili». La sua attività sonora è basata sul gioco

di parole dall’effetto spiazzante perché attinto al vasto repertorio del

quotidiano e del luogo comune che con arguzia viene manipolato con il gusto del

nonsense e dell'assurdo. novembre 2014 ________________________________________________

Claudio Marcantoni UNA NOTA CRITICA

L’impatto ottico visivo e di

conseguenza un qualsivoglia spontaneo e naturale giudizio estetico dinnanzi a

un’opera d’arte risulta essere da sempre l’incipit

più istintivo, più utilizzato da coloro che intendono argomentare (talvolta con

cognizione di causa, spesso con tesi surreali e bizzarre) una composizione pittorica. Tale assioma lo

si ritrova altresì in molte altre forme d’arte che non siano quelle prettamente

visive. L’aggettivo bello lo si cuce,

lo si adatta, lo si modella spesse volte in maniera arbitraria addosso a

molteplici espressioni artistiche del genere umano. Bella è una tela, bella

risulta essere un’opera teatrale, lo è anche un concerto, un’opera lirica, una

poesia, una costruzione architettonica. Ma ci siamo mai veramente interrogati e

soffermati a riflettere in maniera critica e oggettiva su cosa sia veramente

interessante, sul vero significato del termine ricercare, del sostantivo

curioso, in un linguaggio artistico? Di esempi a sostegno di quest’ultima tesi

la storia ce ne propone molteplici e il novecento, il cosiddetto secolo breve lo

è forse testimone molto di più di tante altre epoche passate. L’aggettivo bello

risulta essere assai poco calzante, stretto, a molti linguaggi, teorie,

manifesti artistici che hanno visto la luce nel XX secolo. Forse il Pierrot lunaire di Schoenberg è bello?

Il Suprematismo del russo Malevič

risulta esserlo? o il provocatorio squarcio

di Lucio Fontana esprime una concezione oggettiva dell’idea di bellezza? No

di certo, nessuno di questi esempi, di queste idee, di queste opere possono

essere giustificate, argomentate, suffragate con la teoria del bello. A questo

punto dovremmo dire che il novecento ha ucciso il bello! Sarebbe troppo

semplicistico e alquanto elementare soffermarsi e accettare una così fragile

verità. La risposta va trovata nell’approccio e nell’utilizzo di sempre diversi

alfabeti che gli artisti a loro volta hanno utilizzato come espressione di

nuovi “volgari”. È così che si arriva alla critica e scientifica

giustificazione delle prime avanguardie novecentesche passando attraverso tutti

quei movimenti storicizzati che hanno caratterizzato un quarantennio di storia

europea e extraeuropea per poi approdare, più vicino ai giorni nostri, alle

neoavanguardie post millenovecentoquarantacinque. Proprio in quest’ultime spinte di ricerca artistica possiamo collocare la figura di Paolo Albani. Artista poliedrico, generazione anni quaranta, il suo pensiero e il suo operare è la naturale conseguenza di eterogenee contaminazioni, di variegati alfabeti artistici che si andavano delineando nell’Italia post bellica. A Albani non interessa piacere, nel senso estetico del termine. Le sue opere non hanno lo statico ruolo di oggetti inanimati di puro ornamento. Albani ci stuzzica, ci solletica, ci interroga. Le sue opere sono lì, ma sono contemporaneamente altrove. È un continuo rimando sensoriale che non muore nelle teche, nelle cornici. L’opera non vive solo negli occhi ma risuona, si modella in un turbinio di sensazioni sinestetiche. Il pensiero e l’opera dell’artista toscano non è assolutamente confinata in un solo ambito artistico sensoriale. Sarebbe riduttivo indicare Albani come poeta visivo. Lo sarebbe anche se lo si presentasse solo come poeta sonoro, o come scrittore, o come performer. Albani è tutto questo. Nelle sue creazioni, nel suo modo di essere, di pensare niente è tralasciato. Tutto vive in un filo rosso che collega in maniera sempre geniale e mai banale esperienze verbo-visive, sonore, tattili, e fonetiche. La mostra che qui viene presentata ne è la prova tangibile. Omaggia il suo amico Giuseppe Chiari (fluxus) sottolineando così la sua vena di grande performer. Non tralascia il suo interesse e studio per il pentagramma. A J. Cage è dedicata un’opera che “verbalizza” il suo silenzio (4’33”). Ironizza con i “concerti per orecchio sinistro e destro” parafrasando in maniera autentica e intelligente Ravel. I suoni diventano scritture e le scritture risuonano in un continuo scambio sensoriale che non annoia mai, che risulta sempre equilibrato, mai urlato. Il tutto è presentato in maniera elegante, ironica, sottile. La personalità dell’artista vive nelle sue opere, e quest’ultime rispecchiano in maniera inequivocabile l’eleganza intellettiva e la genialità pura di una figura intrisa di ricerca, sperimentazione e buon gusto. HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |