|

LA «CONTRAINTE» E I PAZZI LETTERARI Nell’ambito

dell’esperienza oulipiana la

«contrainte»

è considerata (vissuta come) uno strumento

creativo, una

«source

de liberté» che amplifica le

possibilità di

arrivare

a soluzioni originali, bizzarre, inattese,

imprevedibili: l’essere

«costretti»

a seguire certe regole induce uno sforzo di fantasia,

stimola

l’invenzione

di percorsi labirintici, di circumnavigazioni

acrobatiche del

linguaggio.

La «contrainte» non restringe l’orizzonte

delle strategie

narrative

dello scrittore, al contrario ne allarga le

«potenzialità

visionarie», come ha scritto Italo Calvino,

risvegliando

«in

noi i demoni poetici più inaspettati e più

segreti».

ÉLOGE DE LA CAISSE NATIONALE

DES

RETRAITES Oh! combien cette Caisse en sa

présence

au monde, O P A R I S!O

F R A N

C E!

Cetti riassume la sua teoria con questa «regola

delle

regole»:

«è solo coll'usar, pur col debito riguardo

a chiarezza, il

minor numero possibile di sillabe, che si può

conseguir la

perfezion

dello stile». La lingua italiana, che ha il pregio

di essere

armoniosa

e di scriversi come si pronuncia, ha in più il

dono della

brevità.

I dialetti, ad esempio il lombardo, sia nella grafia che

nella

pronuncia,

sono più brevi dell'italiano e quindi sono uno

strumento

più

perfetto d'espressione delle idee e dei sentimenti,

anche se hanno il

limite

di essere compresi da poche persone. Il loro uso non

può che

favorire

lo sviluppo dell'intelligenza e del carattere. Per bocca

dei suoi

personaggi,

Cetti avanza la proposta di fondare una

«Società per il

progresso

e perfezionamento della lingua» con il compito di

bandire

concorsi

a premio consistenti nel: a) presentare saggi

d'emendazione di brani di

prosa di nostri illustri scrittori; b) fornire elenchi

di vocaboli che

si possono scrivere in due differenti modi, al fine di

eleggere

stabilmente

il più breve; c) proporre la semplificazione

sillabica di parole

lunghe. Come il secolo scorso ha visto trionfare il

«purismo»,

Cetti si augura che questa possa essere l'epoca del

«Brevismo».

A suo parere nuocciono alla brevità l'abuso della

congiunzione

«e»,

l'uso del «d eufonico» che si aggiunge alla

congiunzione

«e»,

dell'«i» messo in principio alle parole che

iniziano per

«s

impura», delle preposizioni articolate (meglio

dire «le

città

di Francia» che «le città della

Francia»),

degli

inutili partitivi («c'erano oggetti» e non

«c'erano

degli

oggetti»), l'eccesso di «che»,

«di»,

«come

se», degli avverbi in «mente», dei

superlativi, ecc.

Anche i segni d'interpunzione permettono di risparmiare

parole, a

vantaggio

della rapidità e dello stile; invece che «i

due amici

discorrevan,

mentre le note d'una canzone salivan dalla via»

meglio dire

«i

due amici discorrevan: le note d'una canzone salivan

dalla via».

Altre regole per valorizzare la brevità

individuate dal Cetti

sono:

1. omettere tutto ciò che l'uditore o il lettore

possono

facilmente

sottintendere; 2. disporre le parole in modo accorto

nelle frasi e nei

periodi; «vidi un monte verdeggiante di pascoli,

boscoso,

altissimo»

non va, devo dire «vidi un monte altissimo,

boscoso, verdeggiante

di pascoli»; 3. scrivere usando periodi in

prevalenza brevi,

ciascuno

dei quali esprima un concetto a sé, ben distinto

dagli altri,

andando

spesso a capo. Io ho lungamente ricusato di creder vere le cose che dirò qui sotto, perchè, oltre che la mia natura era troppo rimota da esse, e l'animo tende sempre a giudicare gli altri da se medesimo, la mia inclinazione non è stata mai d'odiare gli uomini, ma di amarli. In ultimo l'esperienza quasi violentemente me le ha persuase: e son certo che quei lettori che si troveranno aver praticato cogli uomini molto e in diversi modi, confesseranno che quello ch'io sono per dire è vero; tutti gli altri lo terranno per esagerato, finchè l'esperienza, se mai avranno occasione di veramente fare esperienza della società umana non lo ponga loro dinanzi agli occhi. che applicando il metodo cettiano diventa: Ho

ricusato a lungo, di creder vere le cose

che qui dirò,

perchè, oltre che l'indole mia era assai remota

da esse, - e

l'animo

tende a giudicar gli altri da sè - non fu mai

mia inclinazione

odiar

gli uomini, ma amarli. Ma il vero

«capolavoro» del Cetti è il Rifacimento

dei

Promessi Sposi (Como, a cura dell’Autore, Soc.

Arti Grafiche S.

Abbondio, 1965) dove il brevismo conosce la sua

realizzazione

più

originale e profonda. Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. diventa nella versione cettiana: Quel ramo del Lario che, tra due catene di monti e tutto seni e golfi, volge a sud, quasi a un tratto si restringe e, tra un’ampia costiera a manca e un promontorio a destra, prende corso di fiume; mutazione resa più evidente da un ponte che unisce le due rive lì ove termina il lago e l’Adda ricomincia, per riprendere poi nome di lago, ove esse riaprendosi, lasciano spaziare le acque in nuovi golfi e seni. Nella sua autobiografia

Cetti scrive: «la mia mente, a

differenza

di quel che avviene per la maggior parte degli uomini,

non accoglie le

idee da altri, ma le produce» (Carlo Cetti, Autobiografia,

Como, a cura dell’autore, Soc. Arti Grafiche S.

Abbondio, 1961, p. 48). We were not more than twelve days from the Line, when a high wind took us off we knew not where. All at once there was a cry of «Land!» and the ship struck on a bank of sand, in which she sank so deep that we could not get her off. At last we found that we must make up our minds to leave her, and get to shore as well as we could. There had been a boat at her stern, but we found it had been torn off by the force of the waves. One small boat was still left on the ship’s side, so we got in it. Misteriosamente nel suo

rifacimento la scrittrice inglese si

prende

alcune libertà, come far morire Venerdì

prima della fine

del romanzo. La Godolphin è autrice di altri due

libri

monosillabici Sandford

and Merton, in words of one syllabe (1868?) e The

pilgrim's

progress,

in words of one syllabe (1884), entrambi

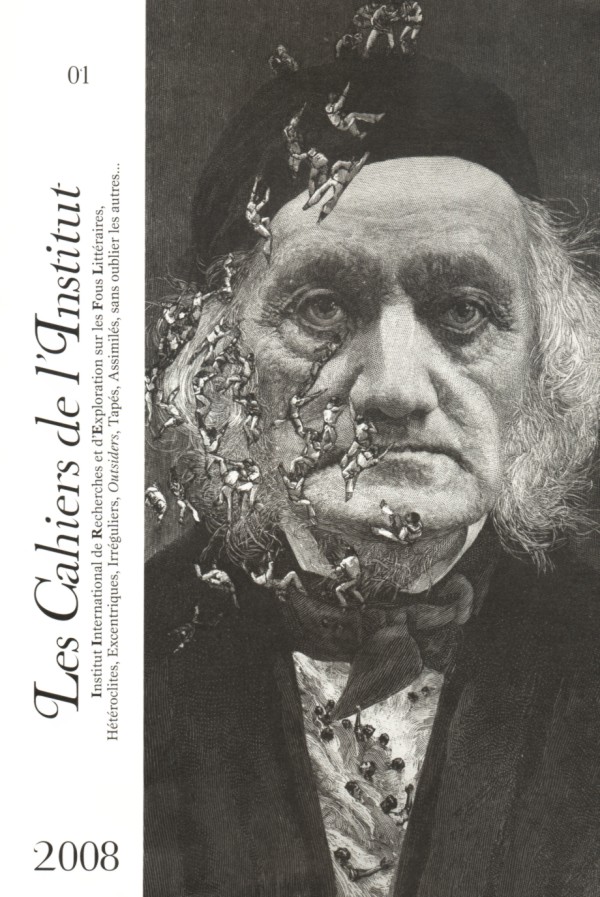

pubblicati a New York. Intervento al convegno su «Écritures et lectures à contraintes» organizzato dalla rivista «Formules», revue des littératures à contraintes diretta da Jan Baetens e Bernardo Schiavetta, convegno svoltosi al Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle dal 14 al 21 agosto 2001. Questo testo è uscito nella traduzione francese di Tanka G. Tremblay sul numero 1, 2008, pp. 73-80, di Les Cahiers de l'Institut, rivista dell'Institut International de Recherches et d'Exploration sur les Fous Littéraires costituitosi a Fontenoy-la-Joute in Francia nel 2007. Per leggere la traduzione di Tremblay cliccate qui. Per andare al menu delle mie collaborazioni a Les Cahiers de l'Institut cliccate qui. Questo testo è citato nel saggio di Silvia Rogai, La "serrana" e il labirinto di "contraintes", apparso sulla rivista «Tradurre», n. 5, autunno 2013.    HOME PAGE TèCHNE RACCONTI POESIA VISIVA |